Malcolm X, Angela Davis, Che Guevara: Die deutsche 1968er- Bewegung verehrte Revolutionsikonen of Color als Popstars. Diese Begeisterung war ehrlich – und bleibt ambivalent.

September 1966. Ein junger, weißer Student sitzt in einer Maschine von New York nach Berlin. Es ist seine erste Reise über den Atlantik. Seine Frau, Gretchen, ist US-Amerikanerin, sie sind erst seit ein paar Monaten verheiratet. Der Student hat seine neuen Schwiegereltern in einem Vorort von Chicago getroffen.

1966 war ein atemloses Jahr. Krieg in Vietnam. Martin Luther King hat die Bürgerrechtsbewegung zu unerwarteten Erfolgen geführt. Aber der Tod von Malcolm X hat eine Leerstelle hinterlassen: für radikalen, auch gewaltvollen Widerstand. Die Black Panther Party wird sie füllen.

Die Schwiegereltern waren eigentlich Nebensache. Gretchen hatte ein Treffen für ihren Mann arrangiert: In Harlem, New York trifft sich jeden Samstag eine Gruppe Schwarzer Nationalist*innen und plant den gesellschaftlichen Umsturz. Und einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag auf die Freiheitsstatue. Malcolm X schaute zu seinen Lebzeiten gelegentlich bei den jungen Bürgerrechtler*innen vorbei.

Noch immer beeindruckt von der Begegnung blättert der Student durch ein Buch auf seinem Schoß. Vor und zurück. Aber so sehr er sich den Kopf zerbricht, er kommt nicht voran. Er klappt das Buch zu. „Bringe das Buch von Malcolm X mit, lese im Flugzeug viel darin. Alle Worte sind nicht erfaßbar, auch nicht für die weiße Amerikanerin. Oder gerade deswegen?“, notiert Rudi Dutschke später in sein Tagebuch.

Der Student ist schlaksig, aber behände, seine Haare sind so lang, dass er sie beim Referieren immer wieder ungeduldig aus dem Gesicht wischen muss. Seine Stimme ist rau und nasal. Man hört ihm trotzdem gern zu, denn er ist klug. Nicht mehr lange, dann wird jede*r seine Stimme kennen, sein Gesicht. Wird seine Haare für zu lang befinden und seine Rhetorik für populistisch. Er wird erst zum Staatsfeind Nummer eins erklärt, dann wird ein Anschlag auf ihn verübt. Dreimal wird auf ihn geschossen. Daran wird er sterben, aber erst zehn Jahre später.

Während Rudi und Gretchen Dutschke über den Atlantik fliegen, sitzt eine Schwarze US-amerikanische Studentin im muffigen Frankfurter Hörsaal und hört einem der geistigen Väter der späteren Student*innenproteste zu. „In ihren drei Semestern in Frankfurt hat sich das Fräulein Davis als würdige Schülerin erwiesen“, tippt dieser später in seine Schreibmaschine. Gezeichnet: Theodor W. Adorno, Professor für Philosophie und Soziologie. Davis habe sich in Kant und Schiller vertieft. Sie habe sogar die Sprachbarrieren gemeistert, und die seien im Felde der deutschen Philosophie immerhin erheblich, lobt Adorno. Zurück in den USA schließt sich Angela Davis der Black Panther Party an, tritt aber bald wieder aus.

Einen Monat nachdem er in New York die Bürgerrechtler*innen getroffen hat, ruft Rudi Dutschke auf einer Versammlung des SDS zur Gründung einer außerparlamentarischen Opposition, einer APO, auf. In den beiden folgenden Jahren nimmt das Fahrt auf, was als Student*innenbewegung in die deutsche Geschichte eingehen wird: die 1968er. Bildung solle den Verstand nicht in eine Form pressen, sondern befreien. Politik gehöre in die Klassenzimmer. Politik sei der Bildung inhärent. Angela Davis und die 68er fordern fortan oft dasselbe. Gemeinsam ist ihnen die Idee, dass die jungen Radikalen in Harlem, die Student*innen in Deutschland, die Soldat*innen in Vietnam und die antikolonialen Bewegungen auf dem afrikanischen Kontinent eine gemeinsame Sache verbindet.

Popkultur, das sind Patrice Lumumba, Angela Davis und Nelson Mandela. Flugblätter, Soldaritätskomitees.

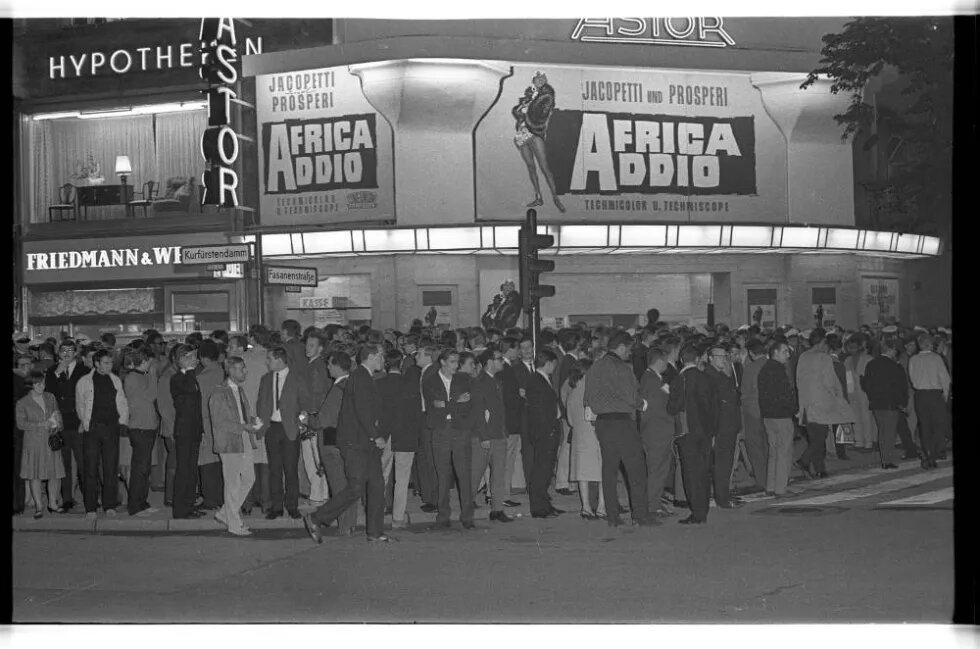

Im Ostkongo ließ Moïse Tschombé 1961 den Ministerpräsidenten Patrice Lumumba erschießen. Lumumba war eine Lichtfigur und Hoffnungsträger kongolesischer Politik. Sechstausend Kilometer nördlich waren deutsche Student*innen außer sich vor Wut. Noch Jahre später wurde Tschombé beim Staatsbesuch in München von Studierenden mit Stinkbomben beworfen. In Berlin durchbrechen Studierende eine Polizeiblockade, um Tomaten auf ihn zu werfen.

Kongo, Vietnam, Algerien. Die Student*innenbewegung macht weltweite Kämpfe zu den ihren, macht sie zu Popkultur. Die Kommune 1, die erste und berühmteste Polit-WG der BRD, adoptiert die chinesische Kulturrevolution, nennt sich „Rote Brigade“ und pinnt sich ein Bild von Mao auf die Brust. Popkultur, das sind Patrice Lumumba, Angela Davis und Nelson Mandela. Flugblätter, Solidaritätskomitees. Sich auf Held*innen aus dem globalen Süden zu beziehen, gehört zum guten Ton. Und die neue Idee hat einen Namen: Internationalismus.

Die denkende Menschheit sind dabei natürlich die deutschen Studierenden. Die leidende die Menschen im globalen Süden.

Rudi Dutschkes Vision vom Internationalismus beinhaltet die latent rassistische Idee von der Vereinigung von „denkender“ und „leidender“ Menschheit, ein Gedanke von Marx. Die „denkende“ Menschheit sind dabei natürlich die deutschen Studierenden. Die „leidende“ die Menschen im globalen Süden. Dutschke hat eine der anderen großen Projektionsflächen westdeutscher Bürgerrechtsbewegungen im Kopf: die Viet Cong im Dschungeldickicht von Vietnam.

Angela Davis, Che Guevara, Martin Luther King, Patrice Lumumba. Natürlich kann man den Student*innen vorwerfen, sich die Freiheitskämpfer*innen herausgepickt zu haben. Es sind oft die gemäßigten Revolutionär*innen, die in Frankfurt, Marburg und Berlin gut ankamen. Dabei war Gewalt das tägliche Brot vieler Revolutionen. Nelson Mandela saß 18 Jahre lang im Gefängnis. Für Sabotage, Mord, Waffenschmuggel und die Destabilisierung des Apartheid-Regimes in Südafrika waren indessen andere zuständig. Die Ikonen entsprachen dem, trotz pathetischer Kampfrhetorik, grundsätzlich friedlichen Wesen der deutschen Studierendenbewegung. Dutschke selbst hatte sich in den ersten Wochen der Bewegung das Prinzip der begrenzten Regelverletzung ausgedacht und zur Leitlinie erklärt. Und bis auf eine kleine Gruppe Radikalisierter, die sich nach Vorüberziehen der Umbruchstimmung der RAF anschlossen, blieben die 68er dabei.

Ist die Ikonisierung von Davis, Mandela und anderen nun eine Art Götterkult? Oder die Rückkehr zur rassistischen Idee der „noblen Wilden“, wie der linke Historiker Peter Gäng schreibt? Bücher zum Internationalismus füllen ganze Bibliotheksregale. Man kann ihn nach Sigmund Freud psychoanalytisch sezieren. Ihn ein bisschen verklären, z. B. als „starken, wunderschönen Drang, ein Weltbürger zu sein“ (Bahman Nirumand). Vielleicht schien es in Vietnam und Kongo auch einfach leichter, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, als in der eigenen „fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaft“.

Die schönste Erklärung liefert aber ausgerechnet ein US-amerikanischer Student an der Freien Universität Berlin: Es war Liebe. Oder „radikale Empathie“, wie es der Historiker Quinn Slobodian nannte. Er sagt, die Solidarisierung der 1968er mit der „Dritten Welt“ sei kein Mitleid, sondern etwas Neues, Ungekanntes gewesen. Denn sie drehte den Spieß um.

Die Staaten des globalen Südens, so Slobodian, galten als Pioniere in der Art, gesellschaftliche Umwälzungen auf den Weg zu bringen. Ihre sozialen Bewegungen könnten auf eine fundamentale Art auch die westlichen Kämpfe inspirieren und so die Werte und Konventionen der westlichen kapitalistischen Gesellschaften über den Haufen werfen. Kuba, Kongo, Algerien und China waren keine Sammelbecken von Leid, Armut und sinnloser Gewalt, sondern politische Räume, in denen Individuen leben, die für sich selbst sprechen wollen und können. Dabei übersahen die Studierenden, dass die „Dritte Welt“ kein diffuses Ganzes ist. Überhaupt hatten sie einen Hang zur Abstraktion. Zu Slogans und Ikonen statt zu Analyse und Kritik. Etwas beunruhigend, meint auch Slobodian.

Nicht zuletzt gab es Schwarze deutsche Studierende und Studierende of Color in der Studierendenbewegung.

Aber Slobodian sagt auch, dass die 1968er nicht von selbst darauf gekommen seien, sich ihre Idole im globalen Süden zu suchen, indem sie in ihren WG-Zimmern und Kneipenabenden über die Ungerechtigkeit in der Welt nachgedacht hätten. Nein: Es waren ausländische Studierende und Intellektuelle im westdeutschen Exil, die die Kämpfe an die deutschen Unis holten. Arabische Studierende initiierten die Demonstrationen gegen die algerische Kolonialregierung. Kongoles*innen im Exil die Proteste gegen Tschombé. Nicht zuletzt gab es Schwarze deutsche Studierende und Studierende of Color in der Studierendenbewegung.

Und dann waren da noch die Deserteure. Seit Kriegsende waren in der Bundesrepublik US-amerikanische Soldaten stationiert. Junge Männer, viele von ihnen Schwarz, die den revoltierenden Studierenden schnell näherstanden als der politischen Linie der USA. Sie unterhielten offene und geheime GI-Organisationen, gaben pazifistische Untergrundzeitschriften heraus und traten ganz offen auf den Veranstaltungen der Student*innenbewegung auf. Über eine geheime „Underground Railway“ nach US-amerikanischem Vorbild organisierten sie gemeinsam mit Dutschkes sozialistischem Studentenbund SDS die Flucht für Soldaten, die den Dienst hinwerfen wollten.

Nach einer Reise durch die USA hatten Mitglieder des SDS ein Black-Panther-Solidaritätskomitee gegründet. Es sollte den bewaffneten Kampf der US-Organisation unterstützen. Eldridge Cleaver, Mitbegründer der Black Panther Party, hatte sich höchstpersönlich zuvor im Interview mit der linken deutschen Zeitschrift „konkret“ gewünscht, dass die westdeutsche Linke mehr Engagement für Schwarze Kämpfe zeige: „Sie können uns Gewehre schicken.“ Als das Solidaritätskomitee Cleaver für eine Rede aus dem algerischen Exil nach Deutschland einfliegen wollte, schob Innenminister Hans-Dietrich Genscher dem einen Riegel vor. Er halte Cleaver für einen „gewöhnlichen Kriminellen“.

Die Ideen der Bürgerrechtsbewegung kamen nicht nur unter Studierenden gut an. Sie wurden in den Feuilletons besprochen und verhandelt. Dass sich die deutschen Student*innen an der US-Bürgerrechtsbewegung orientierten, wurde dabei aber skeptisch beäugt. In der Übersetzung des Klassikers der Untergrund-Bürgerrechtsbewegung, Eldridge Cleavers „Soul On Ice“, findet sich sogar eine Art Warnhinweis für deutsche Studierende: „Dies ist ein schwarzes Buch. Ein schwarzer Amerikaner hat über sich und seine Welt geschrieben. Nicht für Weiße, sondern für Schwarze. Und Watts ist nicht Berlin, das Gefängnis St. Quentin keine Universität, das Existieren im Getto kein Leben in der Überflußgesellschaft.“

Zugleich ist jenseits der Berliner Mauer zu beobachten, wie eine Schwarze Frau zur Volksheldin stilisiert wird. Ein Journalist vom „Neuen Deutschland“, der Tageszeitung der DDR, hatte von einer jungen Professorin in den USA gehört, die in die Kommunistische Partei eingetreten war. Fortan wollte man ihr das Lehren verbieten. Imperialistischer Antikommunismus also, das passte ins Blatt. Die Geschichte nahm schnell Fahrt auf. „Das war dann eben einfach für die Kinder so ’ne Gestalt. So wie im christlichen Kindergarten die Maria oder so. Das hat auch keinen Schaden angerichtet. Und weil’s ’ne Schwarze war, hatte das vielleicht sogar ’ne positive Wirkung“, sagt er später.

„Free Angela Davis“ ließ das Zentralkomitee der DDR eine halbe Million Mal auf ein kleines Heft in A5-Größe drucken. Für zwei Mark konnte es am Tag darauf in Betrieben der ganzen DDR gekauft werden. Eine halbe Million Broschüren für je zwei Ostmark, macht eine Million Startkapital für die Kampagne zur Befreiung der Genossin Angela Davis. Eine Million DDR-Kinder malten „Rosen für Davis“ im Kindergarten. Zusammen mit Tausenden Briefen wurden sie Davis auf mehreren LKWs ins Gefängnis nach Kalifornien geschickt. Als sie nach ihrer Befreiung 1972 eine Triumphtour durch die DDR macht, kommen allein in Leipzig 200.000 Menschen.

Es ist die Kampagne, die dafür gesorgt hat, dass es in meiner Kindheit eine Schwarze Heldin gab. Meine Oma nannte mich manchmal liebevoll Angela Davis, auch der Vater einer Freundin gab sich anerkennend. Angela Davis, sagte auch mein erster Chef zu mir und schielte auf meinen ausgekämmten Afro. Ich sehe natürlich kein bisschen aus wie Angela Davis. Ich bin einfach Schwarz. Aber es ist schön, eine Ikone zu haben, in der man sich wiedererkennt.

War die Popisierung von Davis und Mandela, das Schielen nach Süden, paradigmatisch für die Rolle von People of Color in der deutschen Linken? Eher nicht. Die Zeit für Held*innen scheint vorbei. Politische Kämpfe in Afrika sind nicht mehr Projektionsfläche für europäische Revolutionsfantasien. Aber afrikanische Kämpfer*innen sind auch keine Geschwister und Genoss*innen mehr. Dabei sind die Protestbewegungen in afrikanischen Ländern kein bisschen weniger radikal geworden. Die Economic Freedom Fighters in Südafrika waren zu Beginn eine Gruppe junger marxistischer Student*innen. Sie kommen noch immer in Overalls ins ehrwürdige Parlament, um ihre Nähe zur Arbeiter*innenklasse zu zeigen. Ob das kluge Inszenierung oder eine peinliche Show ist: Die südafrikanische Arbeiter*innenschaft weiß die Solidaritätsbekundung zu schätzen. Bei der letzten Wahl wurden sie drittstärkste Partei.

Die Zeit für Held*innen scheint vorbei. Politische Kämpfe in Afrika sind nicht mehr Projektionsfläche für europäische Revolutionsfantasien.

Lucha im Kongo, Y’en a Marre im Senegal, Le Balai Citoyen in Burkina Faso. Die Demonstrierenden sind jung, wütend und oft erwerbslos. Die Köpfe der Bewegungen sind fast ausschließlich Student*innen, junge Akademiker*innen oder intellektuelle Künstler*innen. Sie solidarisieren sich untereinander, reisen viel. Sie taugen als Ikonen. Man könnte sie lieben und sich dafür hassen lassen. Sich vom Establishment vorhalten lassen, dass Julius Malemas Landreformpläne zu radikal oder die Lucha-Bewegung nicht visionär genug seien. Stattdessen schlurfen deutsche Soziologiestudent*innen mit einem vagen „Refugees Welcome!“ auf dem Hoodie ins Proseminar. Das Gefühl, an einem internationalen Kampf gegen den Imperialismus teilzuhaben: Vielleicht haben sich die westdeutschen Studierenden der Student*innenbewegung damit etwas vorgemacht. Vielleicht gibt es auch einfach keine politischen Ikonen mehr, die zum Hype taugen. Aber durchaus Strategien, von denen europäische Bewegungen lernen können. Auch heute.